Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.1 ) Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.1 ) |

- 日時: 2012/09/05 10:09

- 名前: 電右衛門

- お墓のない人生は儚い人生(2)

大阪空港すぐ南に田能遺跡は在ります

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/bunkazai/siseki/tano_iseki/tano_iseki.html

近辺では弥生時代を代表する遺跡ですが

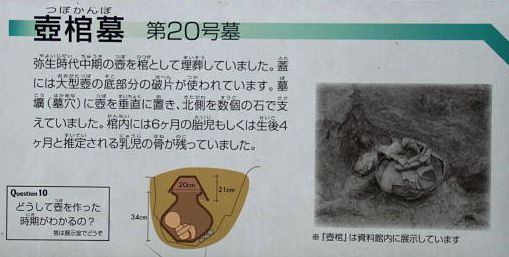

電右衛門が一番に注目は 壷棺墓第20号墓(添付写真)

生後4ヶ月の幼児らしく 他の成人の墓より丁寧に埋葬され

両親をはじめ親族の嘆き悲しみが今にも伝わります

医療の発達しない時代の幼児死亡率は高く

平均すれば50%程度と思える死亡率

自然の摂理といえ 親に取って辛いものが有ります

現代では形式だけに成ましたが ”七五三”を祝う本来の意味が蘇ります

この頃(弥生時代後期)日本人口は5〜60万人と推定されています

現在の人口12500万人の1/250 移動速度を考えると人口密度は

今よりもっと少なく 隣の集落まで距離が在ったと思われ

戦いに因キズの残る骨が少ないのは争いが少なかった証

人類の争いは欲と距離に比例するのが理解できます

|

Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.2 ) Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.2 ) |

- 日時: 2012/09/06 06:31

- 名前: りり

- 電右衛門さん、この世のお墓のお話?と最初、思ってしまいましたが、本筋は、大昔のお墓、「遺跡」がテーマですね?

私も、こちらに書いたように、古墳のお話など好きなんですよね。

http://todos.xsrv.jp/11patioalacarte/todos.cgi?no=27

カテゴリーテーマとしては、現代の霊園のことではないので、ちょっとタイトルを考えた方が良いかもしれませんね。

出だしは、おもしろいと思うのですが、私のようにうっかりする方がいらっしゃるかも…

また、テーマのねらいを定めたら、ある程度の結末を想定しておくと、纏まりが良くなると思います。

もちろん、年と共に、結末が動いたり、追加があっても良いのですが、視点がぶれないことと、相の手が横方向に入っても、流されない…みたいなところが必要かな…

|

Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.3 ) Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.3 ) |

- 日時: 2012/09/06 16:49

- 名前: 電右衛門

- 本日木曜日は定休日のハズ

しかし勤勉な  電右衛門は仕事 電右衛門は仕事

高齢・一人住まい女性を荷物と共に有料介護ホームへ搬送

大阪南部 世界最大の広さを誇る仁徳天皇御陵近くでした

そーですねー 本筋は遺跡や古代の生活がテーマですかねー

>出だしは、おもしろいと思うのですが、私のように”う”っかりする方がいらっしゃるかも…

”う”を”が”に変えて戴くと・・・

時代を問わず電右衛門にはイロイロな疑問が沸きましてねー

田能遺跡や弥生時代だけでなく 夜寝る時厳寒の寒さを如何に凌いだのか

衣料・寝具・暖房・住宅は何を用いて寒さを防いだのか?

若しかして土間の下は樹木チップの発酵熱なども利用したのか

古来より眼病に悩んだらしいので それなら焚き火を囲んで寝たのか

疑問は広がるばかりでして 何方かに質問でもされたら

そちらの方向へ飛ぶのは必至のテーマ 誠に儚い電右衛門です

|

Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.4 ) Re: お墓のない人生は儚い人生 ( No.4 ) |

- 日時: 2012/09/11 17:48

- 名前: 電右衛門

- 縄文・弥生時代を生きた人々の骨を博物館等で視る機会があります

その多くに樹木と同じ人骨に年輪模様が視られるのです

季節により食料摂取量に大きな違いが在った事を物語っています

読んだ所では明治以前 東北地方の人骨にも同様のが見られるとの事

弥生時代後期の推定日本人口が約5〜60万人

江戸時代中頃とするか平均でしょうが推定人口が3000万人

この間に医療などに差して違いは有りませんから

人口の違いは食糧生産の違いだと考えて間違いありません

人骨に年輪が現れる飢餓とはどの程度でしょう

この問題は一度専門家に聞いてみたい電右衛門

過去の経験では1週間や10日の絶食状態では体内保存エネルギーを消耗するだけ

体内保存が切てからの状態が年輪模様で無かと想像するのですが如何でしょう?

命を守る為の食料生産や食料保存技術の進歩は正しく生命線

田を開き 水を引いて より多くの穀物を生産し保存する技術

縄文人より弥生人が一層の技術向上速度を誇るのですが

それに伴い争い事が増えて来るのは誰しもの想像通りです

悲しい人類歴史ですが 争い事が食料増産と生活技術向上へと

結びついて往くのも人類が辿ってきた歴史なのです

現代に生きる若人諸君 貴方の生きる力は弥生人に誇れますか

|

このスレッドはロックされています。記事の閲覧のみとなります。

このスレッドはロックされています。記事の閲覧のみとなります。 このスレッドはロックされています。記事の閲覧のみとなります。

このスレッドはロックされています。記事の閲覧のみとなります。