Re: 扇風機 ( No.11 ) Re: 扇風機 ( No.11 ) |

- 日時: 2009/10/03 03:57

- 名前: MIKI

- >そのとき調べたのですが、電話機などノイズ問題が出る機器は、電源コードの片側が白線がありますよね。

>そちらをNコンセントの穴の長い方に入れるとか…

>

>今思い出して、挿し直しましたーーー

ちゃんと極性を調べたほうが良いです。

かなりいい加減な工事をしている業者も多いです。(一般住宅の場合、電気が流れればクレームは無い)

電源コードに極性が有るのは、音響機器がほとんどです。

我が家もリンク先の更新記事の状態で、バラバラでした。

極性が違っていてクレーム入れるのは、通常はオーディオマニアだけ(笑)

http://allabout.co.jp/computer/av/closeup/CU20070502A/

|

扇風機の風力調整について ( No.12 ) 扇風機の風力調整について ( No.12 ) |

- 日時: 2012/07/20 17:09

- 名前: みどり

- こんにちは。

こちらに質問させてください。

先日、天井取り付け型の扇風機を入手しました。

昔、列車や待合所などで見られた360°首を振るタイプです。

分解清掃、配線、コンデンサ交換をおこない、試運転も快調です。

ただ一点問題があり、本来セットされていたはずの風力コントローラが紛失してしまっています。

試運転は、強、中、弱、各配線に直結しておこないました。

コントローラを自作すればよいのでしょうが、ちょっと自信が無いため、”強”に直結し変圧器か調光器で風力調整しようかなと考えています。

そこでこちらの掲示板を発見し、器具によっては不向きがある旨を知りました。

使用を考えていたのは

http://store.shopping.yahoo.co.jp/e-connect/aee695018.html

こちらの簡単な調光器です。

こちらが不可の場合、なにか良い器具はありますでしょうか?

このような問題に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに取り付け場所は鉄骨むき出しのCチャン、作業スペースでの使用ですので常に監視下、と安全は確保できると考えています。

|

Re: 扇風機 ( No.13 ) Re: 扇風機 ( No.13 ) |

- 日時: 2012/07/20 18:14

- 名前: 電右衛門

- みどりサン

始めまして当スレッドに度々登場します電右衛門です

質問内容は技術的な面を良く捉えておられ安心できます

質問No11までを読み返して戴ければ

みどりサンなら大筋理解戴けますので要点のみ書ます

>こちらが不可の場合、なにか良い器具はありますでしょうか?

特別に製作しないと不可能です

下調べされた調光器を上手に使って下さい

調光器は白熱電灯用でモーター用ではありませんから特に注意

電右衛門の苦い経験では 回転を極低速にしてはいけません

過電流により調光器が壊れますので 予め調節範囲を絞るのがコツです

ダメ元なら何でも出来ます ガンバッテ下さい”みどりさん”

宜しければ結果を知らせて戴くと嬉しいです

|

Re: 扇風機 ( No.14 ) Re: 扇風機 ( No.14 ) |

- 日時: 2012/07/21 00:02

- 名前: みどり

- 電右衛門さまこんばんは。

早速にご回答いただきとても嬉しいです。

なるほどやはり厳しいですか。

元の通りの3段切替コントローラを自作してみようかなと少し意欲が湧きました。

この夏、中か弱で固定して使ってみて、不便だったら作ってみます。

ちなみに、電気の専門知識を持っていないので教えていただきたいのですが、過電流で調光器が壊れてしまう現象と、モーター内部の加熱による破損、これらはどちらも起こりうるという事でしょうか?

素人考えでは、消費されない電力?によって回路に負荷が掛かってしまうという事で大きくは間違っていませんか?

スペックとしては、調光器がmax150W、扇風機が100V38Wです。

画像ありがとうございます。

設置できたら私も画像をアップさせていただきます。

|

Re: 扇風機 ( No.15 ) Re: 扇風機 ( No.15 ) |

- 日時: 2012/07/21 06:24

- 名前: りり

- みどりさん、電右衛門さん、こんにちは。

私は、電気の専門知識がないので、検索してみました。

調光器の中で、熱や換気扇の回転速度調節にも使えるタイプもあるようですが。

http://www.toyostar.co.jp/page005.html

換気扇と扇風機では、回転の様子が違うでしょうが、電右衛門さんが、またご助言くださると思います。

>元の通りの3段切替コントローラを自作してみようかな

みどりさんは、いろいろご自身で工夫されることが多い方とお見受けします。

素晴らしいですねーーーー

他にも、いろいろ話題をお持ちと思いますので、ご質問だけでなく、今まで「こんな工夫したよ」というような事例がありましたら、どしどしスレッドを立てて、ご紹介ください。

今後とも、TODOSをよろしくお願いいたします。

|

Re: 扇風機 ( No.16 ) Re: 扇風機 ( No.16 ) |

- 日時: 2012/07/21 08:14

- 名前: 電右衛門

- みどりサン

貴方の前向な考えヤル気に拍手し応援します

>過電流で調光器が壊れてしまう現象と、モーター内部の加熱による破損、

これらはどちらも起こりうるという事でしょうか?

調光器の壊れる原因は過電流により過熱が調光器素子(サイリスタ等の半導体)を破壊します

扇風機モーターは規定以外の回転では過熱し 絶縁のエナメルが焼損し白煙をあげます

>消費されない電力?によって回路に負荷が掛かってしまうという事で大きくは間違っていませんか?

抵抗負荷(電熱や白熱灯)と巻線負荷(モーター等)の差で 考え方として正しいです

*電右衛門なら・・・

扇風機に直列に電球ソケットを繋ぎ ソケットには60W電球を装填

これで扇風機を回せばホボ2/3の回転数で回ります

好みの回転数にするのなら電球のワット数を変えれば簡単に解決

直結でフル回転 電球経由でミドル回転します

|

Re: 扇風機 ( No.17 ) Re: 扇風機 ( No.17 ) |

- 日時: 2012/07/21 19:45

- 名前: みどり

- りりさんこんばんは。

調光器のご紹介ありがとうございます。

いろいろありますね。

以前、別の目的で調光器を探したことがあるのですが、ご紹介いただいたサイトは初見に思います。

ブックマークしておきます。

りりさんは管理人さまなのですね。

はじめまして。

まだ扇風機のスレッドしか目を通していませんが、時間を見つけて皆さんの投稿を読んでみたいとおもいます。

いろいろな話題、うーん、どうでしょう。

自分のことなのでよく分かりませんが、これは面白かったなーという事があったらご紹介させていただきますね。

今後ともよろしくお願いいたします。

|

Re: 扇風機 ( No.18 ) Re: 扇風機 ( No.18 ) |

- 日時: 2012/07/21 21:01

- 名前: みどり

- 電右衛門さんこんばんは。

応援のお言葉、とても嬉しいです。

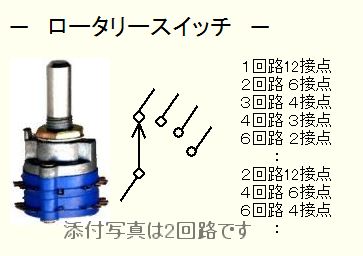

嬉しかったので、今日ロータリースイッチを注文しました。

後先になってしまいましたが、ON/OFF+3段切替の場合は、1回路4接点以上のスイッチで間違いなかったですか?

スイッチは時々使うのですが、その度に頭がこんがらがってしまって。

扇風機は、パーツが揃うまでと、取りあえず”弱”で直結して設置してみました。

なんだかとても自然な風で良い感じです。

切替必要ないんじゃないかなとも思います。(笑)

抵抗負荷(電熱や白熱灯)と巻線負荷(モーター等)の差、素人ながらに何となく分かりました。

ありがとうございます。

電球を使った減圧も為になりました。

何かの時に応用してみようと思います。

電気ってどこから勉強していいのか分からなくて、度々Q&Aサイトのお世話になっていたのですが、

自分で質問したことは初めてだったので、素人は手出し無用って言われないか心配していました。

このように優しくアドバイスいただき感謝感謝です。

コントローラまで仕上がったらまた報告させていただきます。

ではでは失礼します。

|

Re: 扇風機 ( No.19 ) Re: 扇風機 ( No.19 ) |

- 日時: 2012/07/22 08:59

- 名前: 電右衛門

- >1回路4接点以上のスイッチで間違いなかったですか?

間違いありません。

みどりサンゑ

貴方の良い処は最悪の事態を常に考えて居られ

自己責任は何で在るかを理解されている処です

出来ましたら原子力発電所安全委員に就任いただくと

国民は安心するのですがねー

|

Re: 扇風機 ( No.20 ) Re: 扇風機 ( No.20 ) |

- 日時: 2012/07/23 04:36

- 名前: みどり

- 電右衛門さんこんばんは。

スイッチの質問へ早速のご回答ありがとうございます。

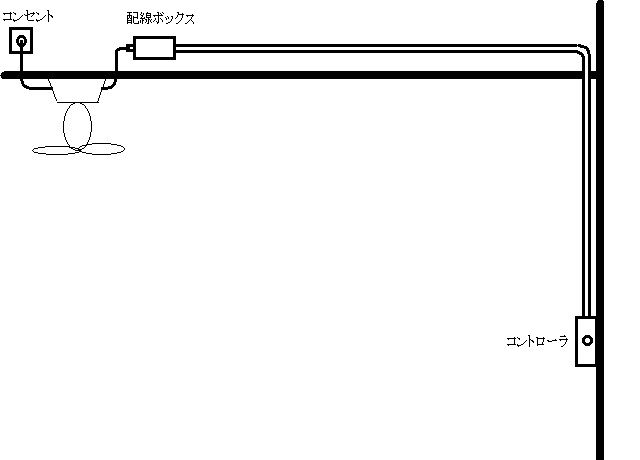

今は、コントローラー側の配線引き回しをどうしようか色々考えています。

扇風機本体は、冬場外して保管すると思うのですが、かと言って撤去前提でコントローラや配線を無造作に垂れ下げているのでは見た目が良くないなと思いまして。

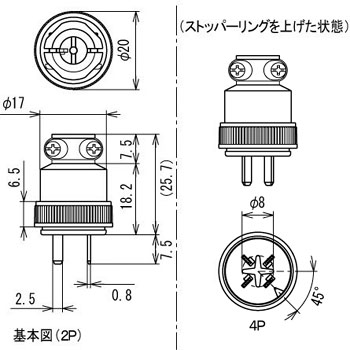

今考えている方法は、扇風機本体近くに配線ボックスをかませて、配線ボックスからコントローラまでは常設にしてしまうというものです。

本体と配線ボックスをプラグで繋げば、撤去の際も簡単で取り回しも楽かなと思っています。

いずれにしても、パーツの入荷に1週間ほど掛かってしまうようなので、致し方なく一休みです。

行き詰まった時にはまたよろしくお願いいたします。

原発は難しい問題ですね。

全廃が理想なのでしょうが、補完できる代替エネルギーが無い状態、たかが電気の為とか聞こえてきましたが、今の世のなか電気なしでは何も始まりませんからね。

原発に関しては、利権構造が酷すぎて、安全云々、国民は置いてきぼりです。

ただ、皮肉なことに、このような危機に直面した時、技術革新が進むんですよね。

|